子どもの頃、筆箱の中のえんぴつで何かの裏紙に絵をかくとき、太陽を紙の端っこにかくことがしばしばあったことを、思い出しました。自分ながらに、太陽という存在はとおいとおいところにあって、直接全部をかいたら太陽だらけになってしまうというような思いがあったのでしょうか…。空(天)の下には人間がいて、大抵目のぱっちりした女の子が立っていました。あれは自分だったのか、それとも理想の子だったのか、心の中の子だったのか?思い出してみようとしても定かにはなりません。

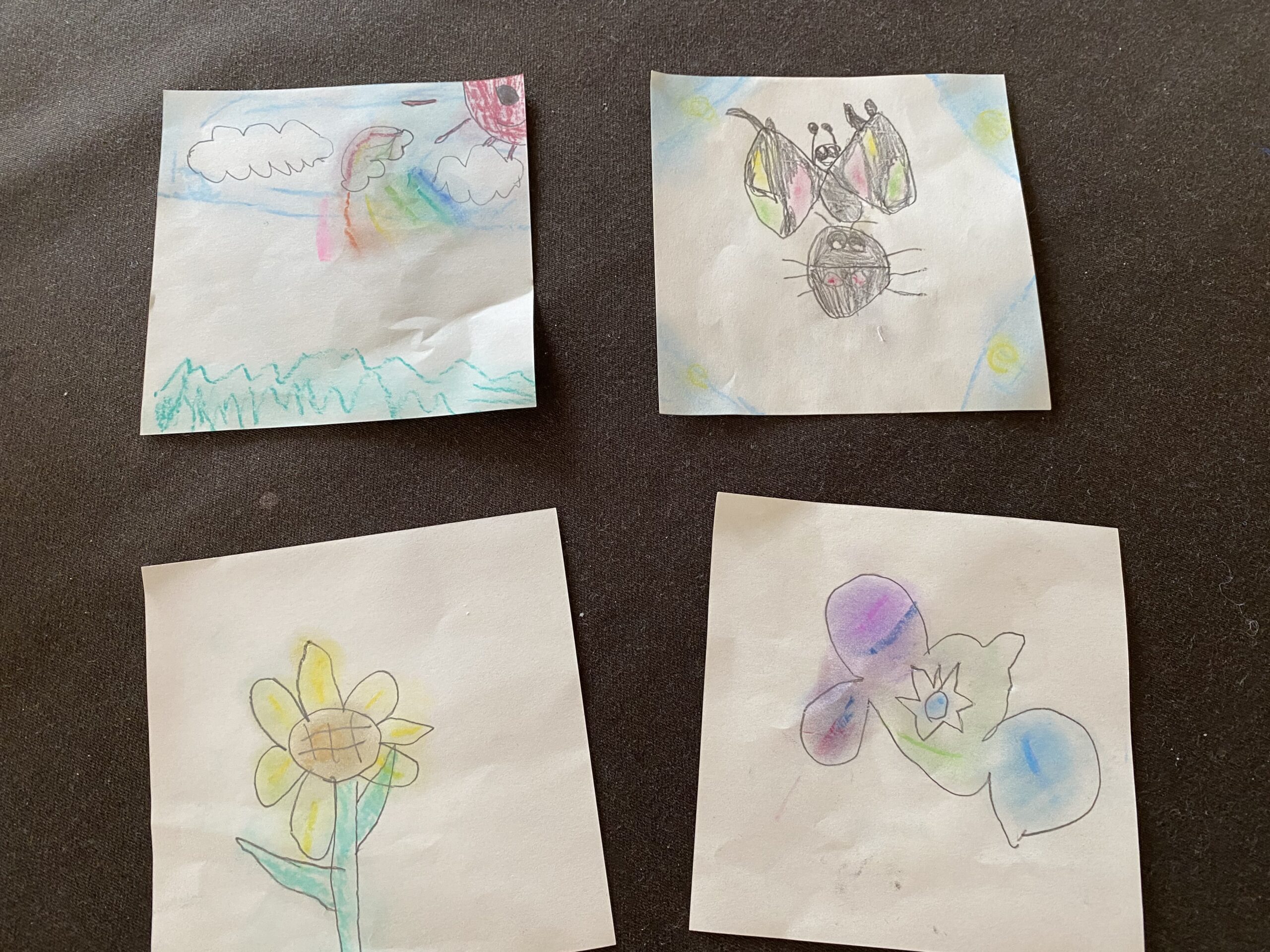

大人になって、園の片隅で小さなメモ紙にえんぴつで何かをかきだすと、同じように紙を手にして何かを表現しだす子どもたちがいます。そのことをちらっと眼の片隅に入れながら、気にも留めないようにこちらがすすめていると、向こうも黙々とすすめていて、ちょっとアトリエのような気分に。表現されるのはその方の心の中の何かであって、実物ではありません。あっという間に終わってしまう表現であっても、自分の中の何かとちょっと格闘していて、そこにはその方が確かに表現されていて、言葉にできない世界(あそび)が広がっているのかもしれません。

私の今の関心のひとつにポリヴェーガル理論というものがあります。その発案者であるポージェス博士が言っている言葉「あそびは神経エクササイズである」が、お気に入りです。子どもたちはあそびの中で大人との協働調整を通して自己調整を磨いていく。それは安心できる他者(養育者や保育者、教師など)と夢中になる遊びの中で起こってくることなのです。まさにそう感じる筆者です。 松本晴子